第二話

時刻は12時となった。

鳩ならぬニワトリ時計が騒がしく時刻を告げる。

「ブルーアイズさん、まだだいぶ時間ありますよ・・・。食べ放題にも行けたんじゃないですか・・・」

不満そうな顔をしてそうボヤくのはリニアである。

青髪と金髪のコンビはちょうど今昼食を済ませて帰ってきたところだ。

「食べ放題にも・・・ってお前は一体どんだけ食うんだ・・・」

呆れた顔でブルーアイズはそういった。

「まぁ確かに早く戻りすぎたな・・・どうするか」

例の騎士長の取り調べは二時から、まだ二時間余裕がある。

しばらく支部内をほっつき歩いてみるか...ブルーアイズがそう思った時だった。

「あ、そうそノラム、...ちょっとお願いがあるんだけど」

どこかで聞いたことがある声と名前が聞こえた。

直後目の前を一組の男女が通り過ぎる。

男の方は気だるそうな、女の方はやけにしっかりした美人。

ブルーアイズはこの二人を知っていた。

「お、ノラムとピア二じゃないか?」

ノラム、そしてピアニ、彼らもまた広い意味で国際警察のメンバーである。実際は裏で隠密に操作を行う諜報員的な立ち位置で、ブルーアイズ達の表向きの顔での部下に当たる。

というわけで、よほどの極秘任務を行っていないときはたまにこの二人と遭遇する。

ブルーアイズの呼びかけに黒髪の少女、ピアニはびくっと肩を震わせる。

驚いた拍子に舌も噛んでしまったらしい。

それを聞いてリニアも二人に気づく。

「えーっと・・・誰だっけ・・・?」

白髪の青年、ノラムは少し気だるそうにそういった。

「え、おまe((」

「ひょひょひょっとあんたしつれいふぎるいふjyaniaus・・・」

ブルーアイズが言葉を発すると同時にピアニは慌ててノラムに言葉を浴びせる。

慌てているのと舌をかんだのとで発した単語は全く聞き取れなかった。

ピアニにあれこれ言われたノラムは少し何かを考えるようにした後、あきらめたように顔を上げた。

「お、お名前はなんていうんすかね?」

如何せんハードに問題があるようだ。ブルーアイズはそう思った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今一度自己紹介をしてやるも、まだノラムは思い出せないようであった。

「・・・で、そのエリート様が何の御用っすか」

ブルーアイズはニヤリと笑う。

彼にはすでに大体の見当がついていた。

お久しぶりです。

どうも、お久しぶりです。Gです。

一体何人方がこのブログを見てくださっているのか、存在しないのではないか、そんな思いを抱きながら久しぶりに文章を打ち込んでおります。

さて、このブログでは以前「Remove」とか何とかいう小説を載せておりました。

この小説は中学時代に友人のそめちめ(@sometime1209)と「一緒に物語を作ろうぜ!」的なノリで書き始めた、黒い歴史を背負った物語であります。一応そめちめが書いている小説とリンクする使用になっています。

なぜ今頃そんな話を掘り出したかというと、ようやく受験勉強が終わり余裕ができ、久しぶりに続きを書こうかと思ったからなのです。(先日友人たちと集まった時にも話に出たのです)

ただ、ただです。

読み返してみるとだいぶキツイ(黒歴史的な意味で)

前にも述べている通り、これは黒歴史なのです。(SANチェック1d100)

加えて先日の片づけで昔書いたプロットが焼失しました。

やっちまった。

いや、逆に救われたのか・・・?

いやいやいやいや。

果たしてこの物語の運命や一体・・・。

まぁ、書くことに変わりわないんですけどね続きを。

じゃあなんでこんな風に書いているのか、と言われればまあ「決意表明」と答えるほかありません。

まぁ見る人がいない場所でやる決意表明に意味があるのかを聞かれたら、何も言えません。再不斬の最後のシーンみたいになることでしょう。

とにもかくにも、私が言いたいことは「小説を再開する」ということです。

もし読んでくれるよという方がいたら、ぜひお付き合いください。

よろしくお願いします。

第一話「ハルクード共和国」

「あいつらが仲間を殺したのか?」

ーーービルの間から二人を眺めていた男が言った。

『えぇ。そうです』

男の持っている携帯からまた別の声が聞こえた。どうやら通話をしているらしい。

「そうか」

男はそう言うと、路地裏に消えて行った。

ハルクード共和国を生暖かい風が吹き抜けた。

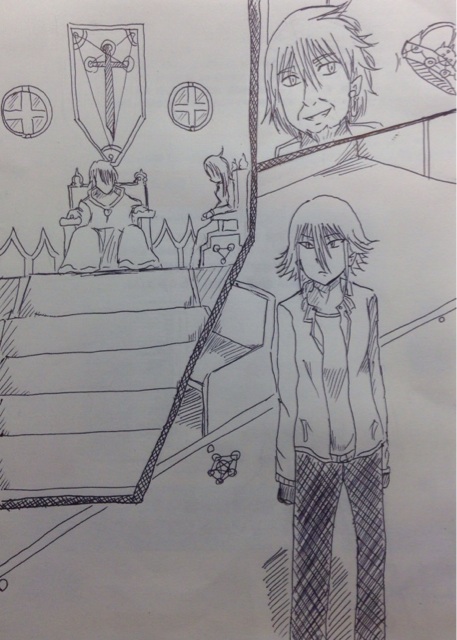

二章 「プロローグ」

ディザスター王国最終章 「箱庭のお姫様」

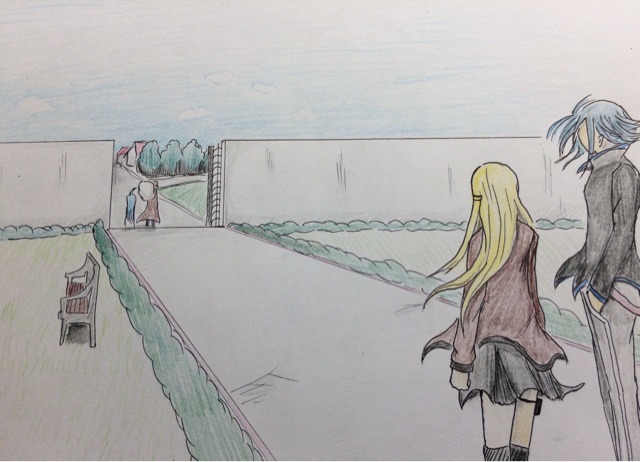

---城の外へ出たブルーアイズはリニアを探す。かれこれ二時間くらい経ってしまっただろうか......。

「あ」

ブルーアイズはベンチで眠る、少女を見つける。無論リニアである。

リニアは暖かな太陽の日差しの下、スヤスヤと眠っていた。膝下には猫もいる。

「いやぁ、お待たせ」

「にゃー」

「お前じゃねーよ」

そう言うと、ブルーアイズは猫の鼻をえいっと押した。猫は「フニャッ」という声を出す。

「...ん...? あ、終わったんれすか」

「おう、お待たせ」

目を覚ましたリニアは大きく伸びをすると、膝下の猫を退ける。そして横にかけて置いた花をブルーアイズに渡した。

「じゃあ、もう行くんですね」

「そうだな」

そう言ってブルーアイズが城門の方へ向いた時だった。二人は揃って「あ」と声を発する。

二人の目の先には、銀髪の少女、シャーラ・ディザスターが歩いていた。背中には大きな荷物を背負っている。

(あ、ゲロガール...)

(あ、アフロボンバー...)

二人がとんでもなく失礼なことを思いながら彼女を見ていると、ドレスの裾に何かが引っかかったのか、バランスを崩し、盛大に転んだ。その反動で、荷物の一部が二人の方へ飛んでくる。

そして、ブルーアイズがそれをキャッチした。

「...これって...藁人形だよな...」

「ですね......」

予想外の展開に顔を見合わせる二人だったが、すぐにシャーラ姫の事を思い出し、駆け寄った。

「大丈夫ですか?」

ブルーアイズがそう声を掛けると、地面に倒れ、痛みにワナワナしていたアホ毛姫は顔を上げた。

「あ、昨日の警察の方々...はっ!、失礼しました!」

そう言うと、姫はガバッと起き上がり服についた土を払う。そして、手に持っていた荷物を地面に置いた。

「先日はありがとうございました」そう言うと、深くお辞儀をした。

「いえいえ」とブルーアイズは言った。

シャーラ姫は顔を上げると、隣にいたリニアに気づく。

「あ、あなたは城下町の...」

そこでシャーラは言葉を切る。

なんだ知り合いか?、などとブルーアイズは思っていると横でリニアがぎこちない笑みを浮かべていた。何かあった顔だ、とブルーアイズは思う。

「こ、この前はごめんなさい...少しやりすぎてしまって...」

「い、いや大丈夫です!いい経験になりましたから!」

シャーラ姫も、引きつった笑みを浮かべながら言う。

(いい経験...なのだろうか...?)

リニアは心の中で申し訳ない気持ちになった。ブルーアイズも何かを察したのか微妙な笑みを浮かべていた。

「あ、そういえばこれ落としましたよ」

そう言ってブルーアイズは先程の藁人形を渡す。

「あ、すいません!ありがとうございます」

とシャーラ姫は丁寧に受け取った。

「これはお父様が『人に幸せを呼ぶアイテム』といってくださったものなんです」

シャーラ姫はそう言った。「なかなか効果は出ないんですけどね」、と付け足す。

(そりゃそうだろう、他人を呪う道具だからな)

とブルーアイズは心の中でツッコミを入れる。リニアはリニアで笑いをこらえている。

「そういえば、旅に出られるそうですね」

「はいっ!そうなんです!」

シャーラ姫は興奮した面持ちで答えた。その瞳には微かだが星の形が見えた気がした。

「世界は広いですからね、楽しんできてください」

「それと」、そう言ってブルーアイズは花束を差し出す。

「これはそのお祝いってことで、どうぞ」

「ありがとうございます!」

シャーラ姫は両手で花束を受け取るとそう言った。

「これは何というお花なのですか?」

「ストケシア、といいます。シャーラ姫にピッタリでしたので」

そうブルーアイズが言うと、シャーラ姫はしみじみと花を眺めた。

すると、はっと思い帰ったように顔を上げた。

「はっそうでした!そろそろ行かないと!フォル君が待ってるんでした!」

そう言うと、彼女は改まり、

「今日はありがとうございました。あと、花も...。またどこかで会いましょう」

そう言うと一礼し、荷物を背負って城門へと走っていった。二人は、シャーラ姫が走って行くのを見送る。

「可愛らしい人でしたね」

そうリニアが言った。

「そうだな」

とブルーアイズは答える。

シャーラ姫が城門を抜けると、長身のコートの少年が現れた。城下町で見た少年だ。ブルーアイズへ直感的にその少年から何かを感じた。

「やっぱ何かありそうだな」

「何か言いました?」

少し前に居たリニアが振り向いた。

「いや、なんでもないよ」ブルーアイズは言う。

「じゃあ俺たちも行こうか」

二人はゆっくりと城門へ歩いていく。

太陽は優しく城を照らしている。

「そういえば、さっきの花ってどんな意味があるんですか?」

「ああ、あれはだな、花言葉がな...」

二人を優しく運ぶように、そして姫の旅立ちを祝うように、一筋の風が走り抜ける。

このディザスター王国に背を向けて。

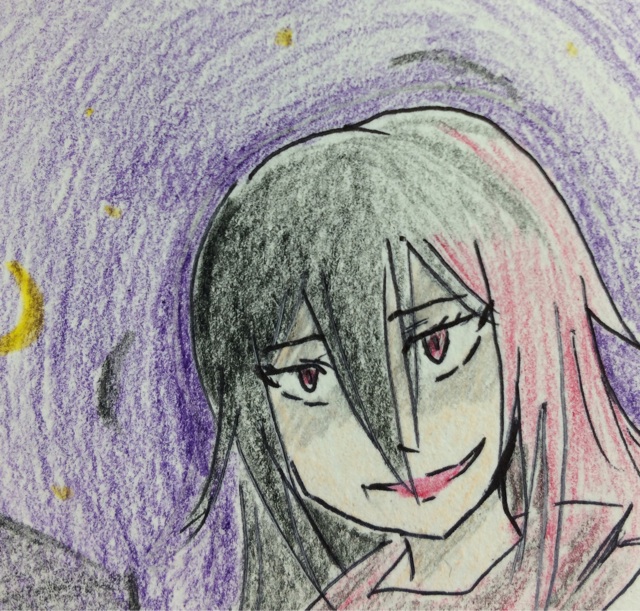

「ディザスター王国⑩ 魔女の血統」